以汝之秋叶静美,换吾辈夏花绚烂,您便是那沉默的秋叶,璀璨着我们每一朵夏花,为生命之路铺上色彩,增添生机。人固有一死,有的人死了,但他们的生命却以不一样的方式在延续。他们无私奉献的精神,激励着一代代医学生胸怀感恩和仁爱之心,在通往医学高峰的征途上,不忘初心,践诺而行。

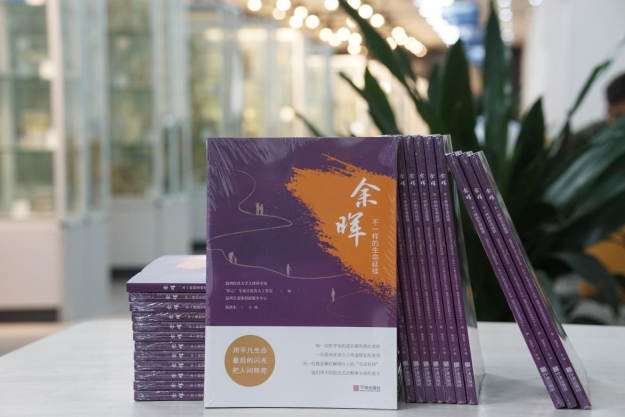

由温州医科大学红十字承启荣光志愿服务队采写的一部记录遗体(组织)器官捐献者真实故事的书籍《余晖——不一样的生命延续》正式出版发行。全书采用图文结合的形式,人物形象鲜明、刻画生动,传颂捐献者们的“大爱”精神和高举弘扬“人道、博爱、奉献”的红十字精神的旗帜,他们打破传统常规,是新时代生命文化的实践者和引领者。

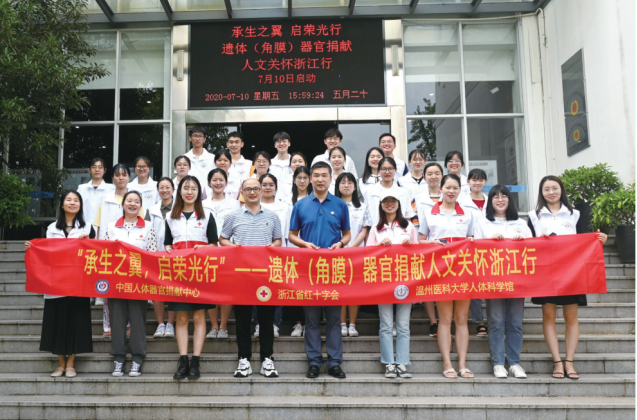

▲温州医科大学红十字“承启荣光”遗体捐献志愿服务队

2020年夏,在浙江省红十字会、温州市遗体捐献服务中心、“医心”生命文化育人工作室的大力支持下,由温州医科大学学子组成的温州医科大学红十字“承启荣光”遗体捐献志愿服务队的28名队员,开展“承生之翼,启荣光行”——遗体(角膜)、器官捐献人文关怀浙江行志愿服务活动。队员们冒着酷暑,历时半个月,走访了湖州、杭州、金华、台州、宁波、衢州、绍兴、嘉兴等地市的40个捐献者家庭,了解他们生前的经历,感受他们的心路历程,书写了35篇捐献者生平事迹故事,加上原来在温州地区家访中已书写的故事及家属自己写的,本书共收集了49位捐献者的43篇生平故事,在宣传和传播捐献理念的同时,为新时代社会文明建设树立榜样。

▲队员认真听取家属的讲述

本书收录的捐献志愿者故事中有一家两代捐献、有夫妻捐献;他们中有抗战老兵,有专家学者,医生、教师、警察、普通工人,也有一辈子不曾离开农村的人;他们有耄耋老人,有社会中流砥柱,有朝气青年,也有可爱孩童。每一次捐献都是一个生动的故事。

本书中徐启荣老师,他是温州市启动人体器官捐献试点工作后,首位捐出遗体的温州人。“我愿意将自己角膜捐献给需要的人,将遗体捐献给温州医学院,给医学研究作点贡献。‘变废为宝,惠泽后世’这是我的心愿。”这是徐启荣老人留下的遗言。去世前在病重无法说话的情况下,他用笔在纸上写下了“(遗体)开心送医学院”,临终前,一直担心其立下的遗嘱,子女和亲友会不忍执行,直到见到温州眼库工作人员后,才放心离去。

蒋礼鸿老师生前是语言学、敦煌学研究专家,盛静霞老师生前是著名诗词学家,他们是浙江省第一对共同捐献遗体的夫妻。“茫茫遗体早无踪,犹有衣冠向晚风。何日碑头朱变墨,云阶月地会相逢。”一对夫妻双双捐献遗体,2006年时在浙江省是史无前例的,他们的行为也影响了蒋家的晚辈。儿媳妇郭敏琍老师生前对父母捐献遗体一事表示理解,内心也深受触动。在做完胸椎大手术后,她也提出捐献遗体的想法。病逝后,她成为浙江大学医学院第771位遗体捐献者。郭敏琍爱人蒋遂也登记成为了遗体捐献志愿者,“这是我们一家两代人的传承,也是我和敏琍共同的默契”“等我百年之后,我的名字也会在无言良师碑上陪着她,我知道这是我最后要去的地方”。

生前曾获“浙江省优秀离退休干部”“市级劳动模范”等荣誉称号的彭秀兰老师,小时候给地主家当丫鬟,二十岁参加革命工作,在经历丈夫早逝、儿子救人身亡、女儿患病离世后,只留下唯一的外孙王晨和她相依为命。但她心怀感恩,省吃俭用,将乐于助人的精神坚持了一生。家人们不清楚她到底帮助了多少人,捐了多少款,能统计到的就有近五十万元。“人,不能像蜡烛,化成烟一下子消散掉,总要留点价值在世间。我是共产党员,去世后火化会污染环境;捐了,就算是一对眼角膜也可以帮人家重见光明。”散尽千金,只留一抹余晖。

生如夏花之绚烂,逝如秋叶之静美。为了医学事业的发展,他们捐献出自己的遗体。他们情愿自己身躯被划一千刀,被缝一万针,也不愿意医学生和进修医生在以后行医过程中划错一刀,缝错一针。

我们感谢大体老师,不论生命或长或短,他们都将自己的生命拓宽,将自己的人生价值深化,在人间搭起了探索生命的桥梁。

来源:温州医科大学